Лауцявичюс, № 671 (1571 г.) Каманiн и Вiтвiцька, № 389 (1579, 1584 гг.)

ЕВАНГЕЛИЕ УЧИТЕЛЬНОЕ. –

Заблудов: Тип. Г.А. Ходкевича:

Печ. Иван Федоров, Петр Тимофеевич Мстиславец.

[8 июля 1568 – 17 марта 1569].

2о (29,5 х 18,5). Лл. VI ф., …// - ////, 4 нн, 1, 6 ркп., 8 – 234, 225 – 226, 237 – 399, VI ф. = XII ф., 6 ркп., 400 лл.

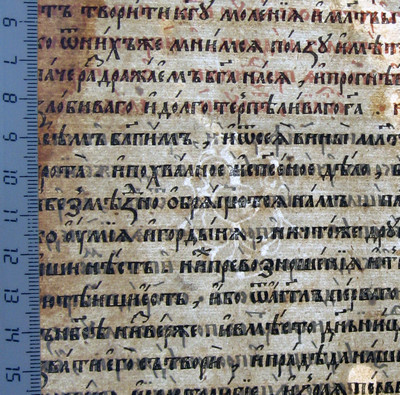

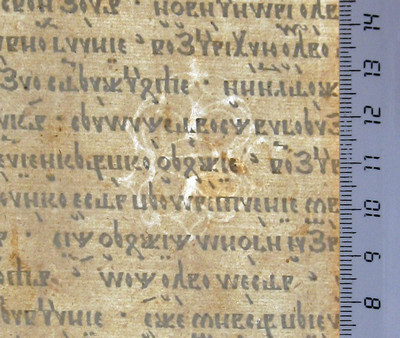

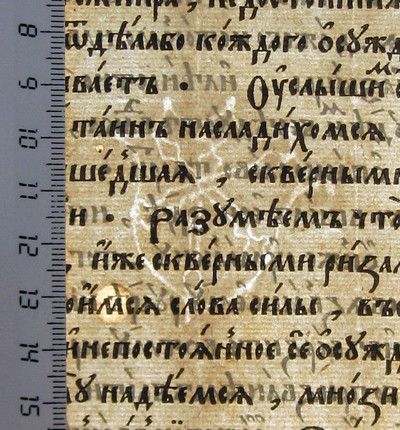

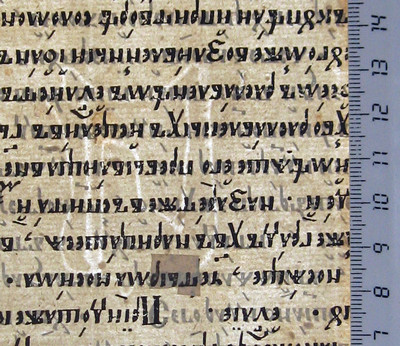

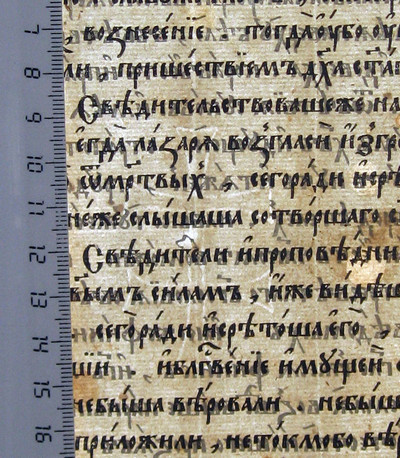

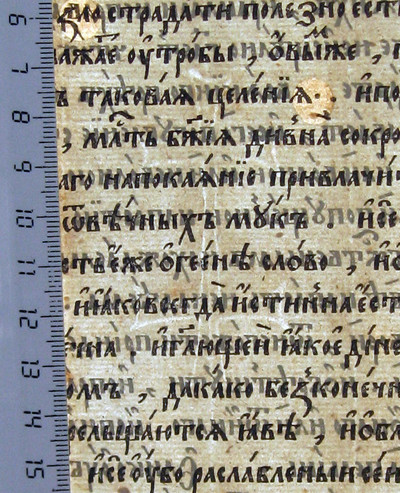

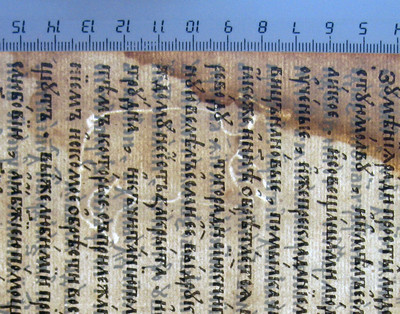

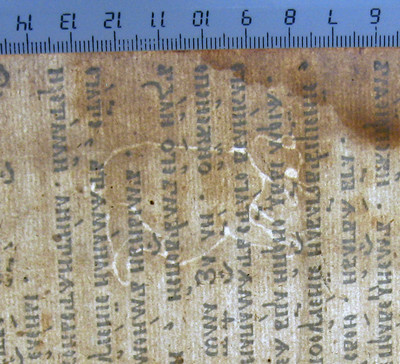

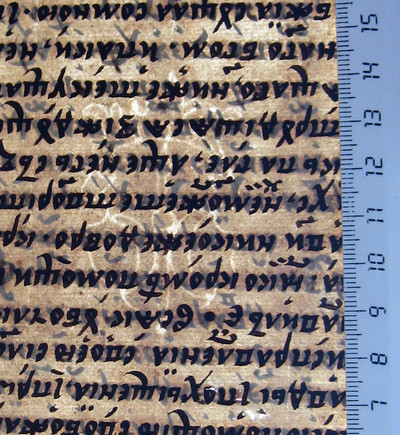

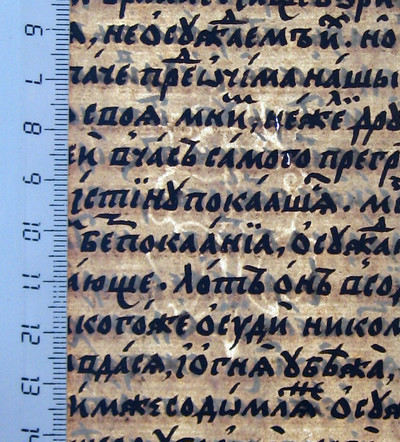

Отсутствует тит. л. с предисловием (Книга зовомая Евангелие Учительное) и Гербом князя Г.А. Ходкевича (на обороте тит. л.). В Приложении (см. ниже) приводится копия печатного фрагмента,

замененного в нашем экземпляре рукописью.

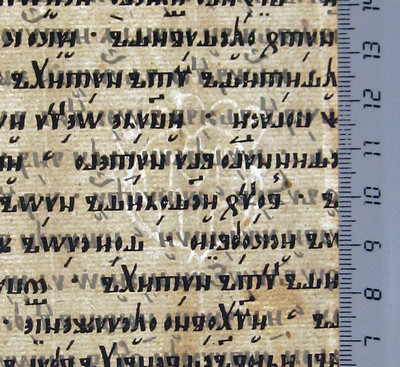

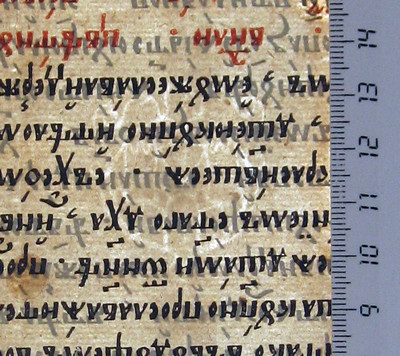

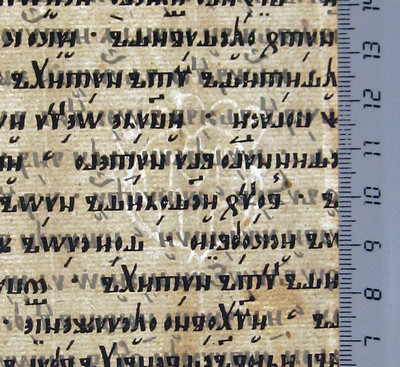

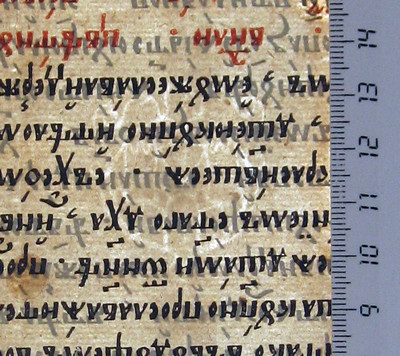

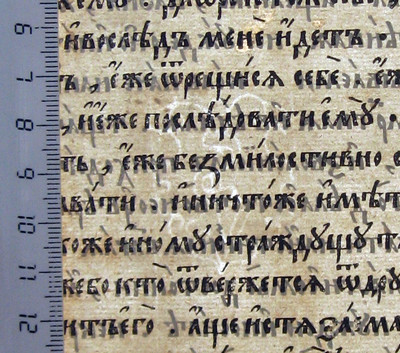

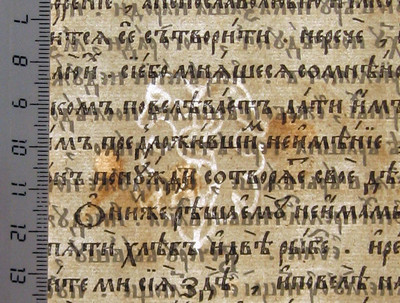

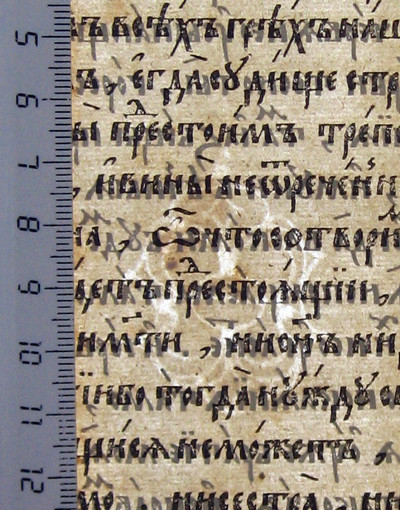

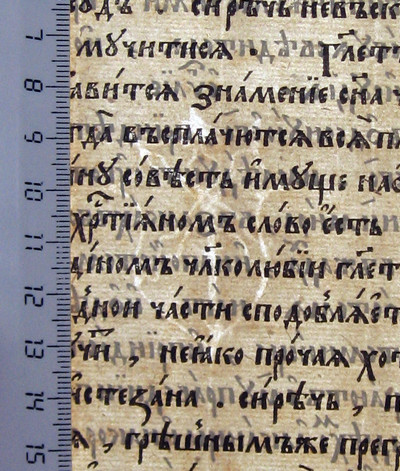

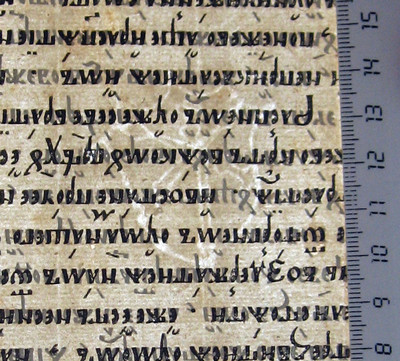

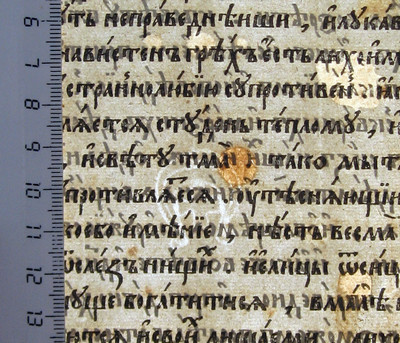

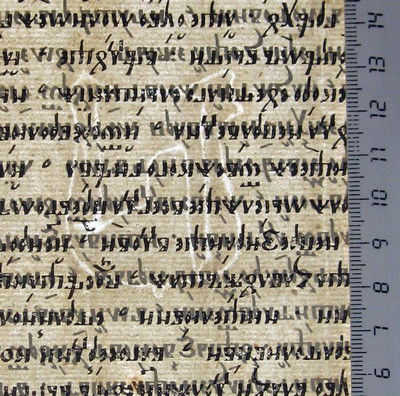

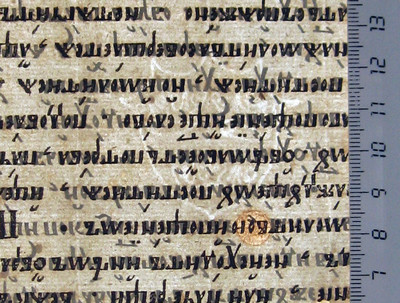

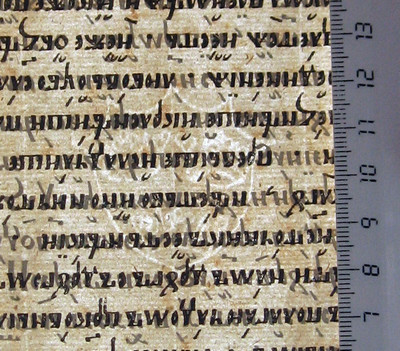

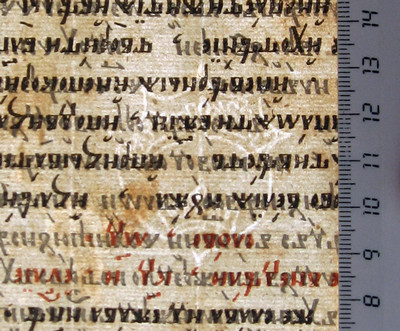

Строк: Строк: 28, шрифт: 10 строк = 85 мм.

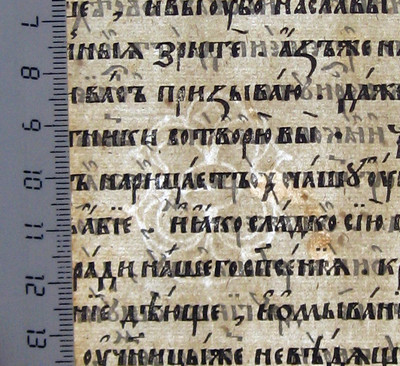

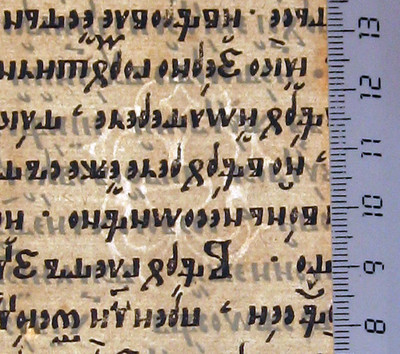

В рукописной части строк: 28, западнорусский полуустав, чернила железистые темно-коричневые.

Рукопись может быть датирована 90-ми годами XVI в. (см.ниже раздел Бумага).

Переплет поздний, 2-я п. XIX в.: доски в коже, орнаментальное тиснение на крышках и корешке, жуковины; застежки утрачены.

На верхней и нижней крышках следы позолоты. По наружному обрезу наклеены закладки из черных капроновых нитей, а также небольших лоскутов материи разного цвета.

Кожа на углах досок и по сгибу корешковой части вытерлась, местами утратилась.

РОССИЯ, Новосибирск.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Государственная публичная научно-техническая библиотека

Сибирского отделения Российской академии наук.

Отдел редких книг и рукописей.

Собрание Текущих поступлений, № 338, инв. 21-3-2002.

Бумага

Книга напечатана на бумаге с 10 (О.Я. Мацюк) или 13 (Е.Л. Немировский) различными типами

водяных знаков (ВЗ) преимущественно польско-литовских бумажных мельниц.

По некоторым данным использовалась также бумага немецкого (австрийского) происхождения.

Водяные знаки издания, обнаруженные в альбомах Э. Лауцявичюса, И. Каманiна и

О. Вiтвiцькой, публикациях О.Я. Мацюк, Е. Л. Немировского,

на сайте Wasserzeichensammlung Piccard

в экземпляре Текущего собрания № 338 представлены следующими типами и вариантами:

«Башня (крепостные ворота)», «Буквы», «Герб Гоздава», «Герб Елита», «Герб Подкова», «Герб Топор», «Крест» (по терминологии Э. Лауцявичюса), «Медведь», «Три короны (герб)» (по терминологии Е.Л Немировского).

Рукописный фрагмент (лл. 2-7 об.) экземпляра составлен на бумаге с ВЗ «Герб Остоя».

1. «Башня (крепостные ворота)». Герб Гжимала был принадлежностью нескольких дворянских семей Литвы и мог использоваться здесь для маркировки продукции бумажных мельниц.

Лауцявичюс, № 671 (1571 г.)

Каманiн и Вiтвiцька, № 389 (1579, 1584 гг.)

2. «Буквы». По мнению Е.Л. Немировского, настоящий знак напоминает герб «Рагоза» (или «Шренява»), которым пользовался Иван Федоров: латинская литера S, перечеркнутая стрелой на гербовом щите. Происхождение бумаги с этим знаком не связывается филигранологами ни с какой из известных бумажных мельниц.

2.1.

Лауцявичюс, № 3394 (1569 г.)

2.2.

Лауцявичюс, № 3395 (1570, 1571 гг.)

3. «Герб Гоздава». Вопрос о происхождении бумаги с этим ВЗ до конца не ясен. Во второй половине XVI в. он был чрезвычайно распространен в польско-литовских и западно-русских пределах.

Лауцявичюс, №№ 2146-2147 (1569, 1570 гг.)

Каманiн-Вiтвiцька, № 285 (1568 г.)

4. «Герб Елита». По мнению Э.Лауцявичюса, часть бумаги с этим знаком изготавливали несколько бумажных мельниц Вильнюса, остальную – скорее всего, мельницы Малой Польши.

4.1.

Лауцявичюс, № 1509, 1511 (1575 г.)

Мацюк, №№ 125, 126, 130

4.2.

Лауцявичюс, 1514 (1569 г.)

Мацюк, №№ 120, 121

5. «Герб Подкова». Бумага польского происхождения. Приведем наиболее характерные варианты.

5.1.

Каманiн-Вiтвiцька, № 14 (1571 г.)

Лауцявичюс, № 2664 (1575-1576 гг.)

5.2.

Каманiн-Вiтвiцька, № 13 (1578 г.)

Лауцявичюс, № 2663 (1575 г.)

6. «Герб Топор». Происхождение бумаги неясно. Знак широко использовался в польско-литовских и западно-русских пределах. Помещаем наиболее интересную и, на наш взгляд, редкую разновидность этого знака.

Лауцявичюс, № 1648 (1567 г.)

О.Я. Мацюк, №№ 42, 43, 48-51 (курсивом выделенные знаки сам исследователь относит к периоду работы Ивана Федорова над Острожской Библией; получается, что работа с этой бумагой производилась значительно раньше)

7. «Крест». Бумага польского происхождения. Е.Л. Немировский со ссылкой на Ф. Пекосиньского отмечает, что этот знак использовала при выделке бумаги мастерская Краковского монастыря Св. Духа.

Лауцявичюс, № 1793 (1575 г.)

8. «Медведь». Наиболее близкий вариант этого знака обнаруживается в материалах Пикара. Следует отметить, наш экземпляр не подтверждает наблюдение Е.Л. Немировского об использовании бумаги с «Медведем» только в первой тетради издания. На листах с этим знаком набраны также поучения на Успение Богородицы и Усекновение главы Иоанна Предтечи в самом конце книги.

Wasserzeichensammlung Piccard. http://www.piccard-online.de/?nr=83902., Wien, 1569

9. «Три короны (герб)». Происхождение бумаги с таким ВЗ не очень ясно. Называвшаяся в землях Прибалтики «Royalpapier» («королевская бумага»), она могла ввозиться сюда из Польши, где производилась на бумажных мельницах краковского капитула.

9.1.

Лауцявичюс, № 1614 (1564 г.)

9.2.

Лауцявичюс, № 1615 (1569 г.)

О.Я. Мацюк, № 115

10. «Герб Остоя». ВЗ рукописной вставки, исполненной западнорусским полууставом конца XVI – начала XVII вв., свидетельствуют о польском происхождении бумаги.

Лауцявичюс, 2533 (1593 г.)

Лауцявичюс, 2532 (1591, 1592 гг.)

Шрифт (Запаско, 1)

- весь текст московским кириллическим шрифтом (10 строк = 85 мм)

Вязь (Запаско, 14 – 15)

- л. 1 (13 х 2 см);

- л.282 (12,2 х 1 см).

Заставки, две с двух досок (Запаско, 64 и 72)

- л. 1 (13,5 х 5,2 см);

- л. 282 (12,8 х 3 см).

Концовки, шесть с трех досок (Запаско, 83, 85 и 155)

- лл. 122 об.,

222,

275,

334 об. (2,6 х 1,1 см);

- л. 376 об. (6,7 х 2,2 см);

- л. 399 (6 х 2,9 см).

Инициалы (Запаско, 201 и 229)

- л. 1 «Е» (4,8 х 2,6 см);

- л.282 «В» (4,1 х 3,4 см).

Ломбарды (Запаско, 232-241 и 251-261)

- «А»: л. 353;

- «Б»: лл. 222 об.,

255,

324 об.,

347;

- «В»: лл. 83,

115,

153 об.,

197,

201 об.,

206,

238 об.,

275 об.,

299 об.,

305,

314 об.,

358,

371,

382;

- «Г»: лл. //,

63,

101 об.,

250,

77;

- «Д»: лл. 66 об.,

93 об.,

319;

- «Е»: лл. 147,

161 об.,

181 об.,

212;

- «З»: л. 343 об.;

- «И»: лл. 142,

157 об.,

172 об.,

177 об.,

189,

193;

- «I»: л. 331;

- «К»: лл. 295 об.,

361 об.;

- «Л»: лл. 244 об.,

393;

- «М»: лл. 57 об.,

87 об.,

234 об.,

260 об.,

289,

339 об.,

388;

- «Н»: л. 136;

- «П»: лл. 44,

51 об.,

107,

111,

127 об.,

131 об.;

- «Р»: лл. 71,

74,

123,

185,

291 об.,

309,

364 об.;

- «С»: лл. 14,

20 об.,

38,

270 об.;

- «Ч»: л. 27 об.;

- «ω»: лл. 77,

167 об.;

- «Jа»: лл. 215 об.,

229 об.,

265,

286 об.

Записи, читательские пометы

1) лл. 1 – 39: «Кн[и]га г[лаго]лемая / [Евангелие] / У[чите]льное… (запись была усердно стерта) / … въ…о / … / з[…]е / есть / зовомом (?) / К[…]с… / …у…ц / во 163-м году (1655 г. от Р.Х.) / августа / в 19 де[нь] / из церкви / [от варвар] / и от расхищения / иноверцев / привез / и […]дал / к церкве ж / Пресвятыя / Б[огоро]д[и]цы / [Честнаго ея] / [Рождества] / … / [Государев] / …и…е / Ч… / В…тр… / …ал / … / … / сию / … / своею / [рукою] … / во 164-м году (1656 г. от Р.Х. / генваря / в 14 де[нь]» (середина XVII в., скоропись, коричневые железистые чернила);

2) в разных местах книги на полях: «зри» (иногда в виде лигатуры), «зри очень нужное», «зри очень нужное ко спасению», «зри о молитве», «зри како молитися», «зри (знак восьмиконечного креста)», «+» (XX в., скоропись одной руки, шариковая ручка, синяя паста, простой карандаш);

3) яркая примета экземпляра (частного книжного собрания): читательские закладки в виде капроновых черных нитей, прикрепленных ко внешнему краю листа с помощью воска.

[Предисловие](В нашем экземпляре отсутствует):

[л. / - тит. л.]: [«// Книга зовомая Ев[ан]г[е]лие учителное, от всех че // тырех ев[ан]г[е]листов избранъна и от многих б[о]ж[е]стве // нных писании, и предана ц[е]ркви Б[о]жиеи во вся // кую н[е]д[е]лю читатися, такоже и на Г[оспод]ьския пра // здники и прочих с[вя]тых, на поучение хр[и]стоиме // нитым людем ко исправлению д[у]шевному и те // лесному Б[о]жиею помощию выдрукована. // За щастливаго панования наяснеишаго г[о]с[у]д[а]ря // нашего Жикгимонта Августа, Б[о]жиею м[и]л[о]стию // короля польскаго и великаго кн[я]зя литовъ // скаго, русъскаго, прусъскаго, жомотицкаго, ма // зоветцкаго, вифляньскаго и иных. // А при аръхиеп[и]скопе Ионе, Б[о]жиею м[и]л[о]стию митрополи / те киевъском и галицъком, и всея Русии. // И выдана есть во отчизном имению пана ви // леньскаго, гетмана наивышъшаго великаго // князьства Литовскаго, старосты Городеньскаго / и Могилевъскаго, его м[и]л[о]сти пана Григория Але // ксандровича Ходкевича, в месте зовомом Заблу // довью, властным накладом его м[и]л[о]сти. А нача // ся сия книга друковати по воплощению Сына // Слова Б[о]жия 1568 м[е]с[я]ца июля 8 и съве // ршися року 69, м[е]с[я]ца марта 17. Давшему же // Б[о]гу начати и съвершити бл[а]гоизволи // вшему слава, ч[е]сть и поклоняние // в бесконечныя веки, // аминь. //»]

[л. / об.: Герб князя Г.А. Ходкевича](В нашем экземпляре отсутствует)

[Предисловие от лица князя Г.А. Ходкевича]:

лл. // - ////: «Предисловие книги сея. // Г[оспод]ь Б[о]г Вседержитель многими и различными // обычаи писанием учение людем своим дал. // Первое Моисеом пророком Ветхий Закон июде // ом дал. Нам же хр[и]стияном Х[ристо]с, Сп[а]с наш, новое свое // Бл[а]говествование, С[вя]тое Ев[ан]г[е]лие, предал четырми // ев[ан]г[е]листы: Матфеом, Марком, Лукою и Иоанъном. // От него же поучения избранъна с[вя]тыми отцы // сия книга Ев[ан]г[е]лие Учителное списано есть, яко // и ап[о]с[то]л Павел в начале епистолии своеи ко евреом // пишет многочастне и многообразне: древле г[лаго]ла // Б[о]г отцем пророки, напоследок днии сих г[лаго]ла нам // С[ы]ном своим, его же положи наследника всем, // им же и веки сътвори. О сем и ев[ан]г[е]лист Иоанн // сведетельствует, г[лаго]ля, яко закон Моисеом // дан бысть, Бл[а]годать же и Истинъна И[су]с Х[рист]ом бы // сть. Он же сыи сияние славы Отчая бл[а]говолением // Отчим изволи от Д[у]ха С[вя]та и Пр[е]ч[и]стыя и Пребл[а]госло // венъныя пр[и]сно Д[е]вы М[а]рия нашего ради сп[а]с[е]ния // в последняя лета воплотитися изволи // и плоть ч[е]л[ове]ком подобную на ся восприят, и на зе // мли жити восхоте, научая нас благоразу // мию пути сп[а]с[е]наго и обращая ны от тмы к све // ту. Тои бо труды и болезни наша претерпе // пострадати и умрети грех ради наших и // зволи, и раною его мы вси исцелехом, из ме // ртвых тридневно воскр[е]се и путь нам ц[а]рствия // н[е]б[е]снаго дарова, на н[е]б[е]са вознесеся и седе оде // сную Б[о]га Отца и утешителя. От О[т]ца Д[у]ха С[вя]таго // (л. // об.) на ап[о]с[то]лы и ученики своя излия. По Вознесении ж[е] // своем на н[е]б[е]са не остави и нас сирых, посла // нам с[вя]тых своих ап[о]с[то]л[о]в и по них прем[у]дрых // вселенъских учителеи и пастыреи. Они же // по всеи вселенънеи С[вя]тое Бл[а]говествование пропо // ведаша, новаго н[е]б[е]снаго жития на земли жи // вущих научиша, веру и любовь известву // юще и всех во едино тело с[вя]тым кр[е]щением // совокупляюще, и сию д[у]шеполезную книгу // Ев[ан]г[е]лие Учителное к лучшему поучению и и // справлению д[у]шевному и телесному народом, // во Х[рист]а верующим, дали, юже соборная и ап[о]с[то]льская // ц[е]р[ко]вь всегда имеяше целу и здраву соблюдаше, // не прилагающе, ни от[ъ]емлюще ничто же, разуме // ючи ю быти потребную всем. А наипаче же в ны // нешнии мятеж мира сего, понеже мнози // кр[е]стьяньстии людие новыми и различными у // чении в вере поколебашася и мнением своим // разсверепеша, и от единаго согласия в вере живу // щих отвратишася. Да, поне сих книг чи // танием возмогут себе исправити и на пу // ть истинъныи привести. А елицы во правове // рии дон[ы]не соблюдаеми и непозыблемо съдержи // ми суть, тем более их Х[ристо]с словесы и учением // своим укрепит в вере единомысленых быти // и не дасть сметатися волнами сего жития // и ересем бывающим в собе вмещатися. И // аще ли о телесных наших печемся, долъжни есмы // (л. ///) наипаче попечение имети и промышляти // о духовных. Яко и Х[ристо]с Сп[а]с рече: ищете преже // Ц[а]рствия Б[о]жия и правды его, и сия вся приложа // тся вам. Сут[ь] же и сия во С[вя]том Ев[ан]г[е]лии, како за // Сп[а]сителем нашим Х[ристо]м Б[о]гом народ // мног на пустыню исходиша и оставляющее // домы и имения своя слышания ради Словесе // Б[о]жия. И ничто же тако полезно есть, якоже слы // шание Слова Б[о]жия. Яко и пророк Д[а]в[ы]д г[лаго]лет: коль // сладка гортани моему словеса твоя, паче меда // устом моим, и паки: закон уст твоих // паче тысущ злата и сребра. А инде г[лаго]лет: во // зрадуися о словесех твоих, яко обретая ко //рысть многу. Тем же слышащии Словесе Г[оспод]ня, // умякчите землю с[е]рдца вашего, да семя спа // сеное, Слово Х[рист]а Б[о]га нашего в неи приемши мног // плод сотворите. Яко и Х[ристо]с во притчи ев[ан]г[е]льскои г[лаго]лет // о сеющем и о падшем семени на камени, а другому // в тернии и плода не сотворшу. А иже на доброи // земли падшее, мног плод сотвори. Лука же си // це г[лаго]лет: бл[а]жени слышащии Слово Б[о]жие и творя // ще е. Не слышанием бо токмо исправляем // или спасаемся, но творящее по заповедех // Г[оспод]них. Ап[о]с[то]л убо Ияков в соборном своем // послании сице г[лаго]лет: якоже бо тело без д[у]ха ме // ртво есть, тако и вера без дел м[е]ртва есть. // Точию с прилежанием Слова Б[о]жия слушаи, писа // но бо есть: не о хлебе токмо жив будет ч[е]л[ове]к, // (л. /// об.) но о всяком Слове, исходящем изо уст Б[о]жиих, // которым н[е]б[е]са утвердишася, и земля осно // вана бысть, и водам пределы положишася, и вся, яже в них сотворены суть, мимо идут, // токмо Слово Г[оспод]не пребывает вовеки. В сеи кни // зе обрящеши о Слове Б[о]жии и о сп[а]сении д[у]шевном // полезное. Зде бо есть величество Б[о]жие и хвала // его. Грешником же боязнь Страшнаго Суда // и вечных мук, а праведным надежа во // скр[е]с[е]ния вечнаго живота и иных многих ве // ликих даровании Б[о]жиих, ихже не мощно из // г[лаго]лати. Но ищущим обрящется, толкущим // отверзется, просящим дастся. Но токмо // часте и с прилежанием прочитаи и помощи // от Б[о]га желаи. Тако бо и пророк Д[а]в[ы]д г[лаго]л[е]т: Б[о]г // нам прибежище и сила, помощник в ско // рбех, обретших ны зело. И еще Д[а]в[ы]д г[лаго]л[е]т: // Г[оспод]и, к тебе прибегох, научи мя творити волю // твою. К тому же и вы, любимии кр[е]стьяньстии // ч[е]л[о]в[е]цы, прибегаите. Рече бе Х[ристо]с во С[вя]том Ев[ан]г[е]лии: // не приидох, да сужу мирови, но да сп[а]су мир. // Не приидох призвати праведных, но грешных // на покаяние. И не требуют здравии врачя, // но болящии. И паки: покаитеся, приближи бо ся // Ц[а]рство Н[е]б[е]сное, и еще: приидете ко мне вси тру // жающиися и обременени, и аз покою вы. Яко // же бо власть имать С[ы]н Ч[е]л[о]в[е]ческии: на земли // отпущати грехи. И приходящаго ко мне // (л. ////) не изжену вон, и радость бывает на н[е]б[е]си о еди //ном грешнем кающемся. К тому прибегаи, // каися и плачи о согрешении своих. Аще и гре // шен еси, не отчаися. М[и]л[о]стив бо есть и ч[е]л[ове]ко // любив Вл[а]д[ы]ка, кающагося приемлет и плачющаго // утешает. Токмо Слова Г[оспод]ня слушаи и в запо // ведех его пребываия, да зде поживеши добре, // а онамо в н[е]б[е]снем ц[а]рствии наследник будеши // в светлости радования с[вя]тых его. Еже око // не виде, и ухо не слыша, и на с[е]рдце человеку не възыде, // еже уготова Б[о]г любящим его. Точию не буди // ленив, но со всяким прилежанием читаи, // внимаи, слушаи писанъных и твори, и не нера // ди леностно о своем сп[а]сении. Писано бо есть: // приидете жаждущии на сп[а]сенъныя сия быстри // ны и почеръпете, и, пивъше, возъвеселитеся, и сту // жающую жажду вашу утолитею Пияи бо от сих // Б[о]жественых вод учении д[у]ховных, не имать // вжадатися во веки, но и реки из чрева его по // текут воды живыя. // Сего ради аз, Григореи Александрович Ходкевича, // видех таковое хр[и]стияньское научение в сеи // книзе, восхотех, еже бы Слово Б[о]жие розмножи // лося, и на учение людем закону греческаго шири // лося. Занеже оскуде сих книг на много // различных местех, и не пощадех от Б[о]годарова // нных ми сокровищ на сие дело дати. К тому же // изообретох собе в том деле друкарьском // (л. //// об.) людеи наученых, Ивана Феодоровича Москви // тина да Петра Тимофеевича Мъстиславца. // Повелел есми им, учинивъши варъстат друка // рьскии, и выдруковати сию книгу Ев[ан]г[е]лие Учи // тельное, первое: на поч[е]сть и похвалу Г[оспод]у Б[о]гу в // Тро[и]цы единому и к научению людем хр[и]стия // ньским закону нашего греческаго. Помы // слил же был есми и се, иже бы сию книгу выра // зумения ради простых людеи преложити на про // стую молву и имел есми о том попечение ве // ликое. И совещаша ми люди м[у]дрые, в том писме // ученые, иже прекладанием здавных посло // виц на новые помылка чинится немалая, // якоже и н[ы]не обретается в книгах новаго пе // реводу. Того ради сию книгу, яко здавна писа // ную, велел есми ее выдруковати, которая которая ко // ждому несть закрыта и к выразумению не // трудна, и к читанию полезна. А наипаче // тем, которые с прилежанием и со внима // нием искомое обрести восхощют и обря // шут. Вы же, любимии, приимете сию книгу // с любовию. А я Б[о]жиею помощию о иных книгах, // ц[е]рквам Б[о]жиим потребных, промышляти // буду и накладу моего на то наложити, не жалу // ючи, въскоре их друковати дам. Притом // Бл[а]годать Г[оспод]а Б[о]га и Сп[а]са нашего Ис[уса] Х[рист]а да бу // дет посреди всех нас, н[ы]не и в день века. // Аминь.»

[Молитва трудившихся]:

[л. [5], в нижней части полосы набора]: «Хотящии же прочитати и преписовати сию кни // гу, м[и]л[о]стиви и незазорливи, молимся мы, // трудившиися, недостоинии и худые, буди // те нашего ума немощи и недостатку, поне // же и вы сами ч[е]л[ове]цы и ч[е]л[ове]ч[е]ским подлежаще, // яко требуете м[и]л[о]сти от Б[о]га и прощения от чело // век, прощению вашему и нас сподобляите».

Состав:

1) лл. // [2] - //// [4] : Предисловие книги сия (Предисловие от лица князя Г.А. Ходкевича);

2) л. [5]: Хотящии же прочитати и преписовати сию книгу, милостиви и незозорливи, молимся мы трудившиися недостойнии и худые … (Предисловие от лица печатников);

3) лл. [5 - 8]: Сказание известно главам, яже суть в книзе сей (Оглавление);

4) лл. 1 – 6: Поучения избранна о(т) с[вя]т[о]го ев[ан]г[е]лия и о(т) многих б[о]ж[е]ственных писаний. Слово 1;

5) лл. 6об. – 14: Поучение в н[е]д[е]лю блуднаго с[ы]на. Ев[ан]г[е]лие о(т) Луки. Слов[о] 2;

6) лл. 14 – 20: Поучение в н[е]делю мясопустную. Ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[ея]. Слов[о] 3;

7) лл. 20об. – 27об.: Поучение в н[е]д[е]лю сырную, ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[ея], Слово 4;

8) лл. 27об. – 38: Поучение в н[е]д[е]лю 1-ю с[вя]таго поста, православную, Слово 5;

9) лл. 38 – 44: Поучение в н[е]д[е]лю 2-ю с[вя]таго поста. Ев[ан]г[е]лие о(т) Марка, Слово шестое;

10) лл. 44 – 51об.: Поучение в нед[е]лю 3-ю с[вя]таго поста на поклонение ч[е]стнаго кр[е]ста. Ев[ан]г[е]лие о(т) Марка. Слов[о] 7;

11) лл. 51об. – 57об.: Поучение в неделю 4-ю с[вя]таго поста. Ев[ан]г[е]лие о(т) Марка, Слово осмое;

12) лл. 57об. – 63: Поучение в неделю 5-ю с[вя]таго поста. Ев[ан]г[е]лие о(т) Марка. Слово девятое;

13) лл. 63 – 66об.: Поучение в суботу с[вя]таго праведнаго Лазаря. Ев[ан]г[е]лие о(т) Иоанна. Слово 10;

14) лл. 66об. – 70об.: Поучение в н[е]д[е]лю цветную. Ев[ан]г[е]лие о(т) Иоанна. Слово первоенадесят;

15) лл. 71 – 73об.: Поучение въ с[вя]тую великую неделю Пасхи. Слов[о] 12;

16) лл. 74 – 77: Поучение в п[о]нед[е]лок с[вя]тыя н[е]д[е]ли Слово 13;

17) лл. 77 – 82об.: Поучение в н[е]д[е]лю с[вя]таго ап[о]с[то]ла Фомы. Ев[ан]г[е]лие о(т) Иоанна. Слово 14;

18) лл. 83 – 87об.: Поучение в н[е]д[е]лю с[вя]тых мироносиц. Ев[ан]г[е]лие о(т) Марка. Слово 15;

19) лл. 87об. – 93об.: Поучение в н[е]д[е]лю о раслабленем. Ев[ан]г[е]лие о(т) Иоанна. Слово шестоенадесят;

20) лл. 93об. – 101: Поучение в неделю о самаряныни. Ев[ан]г[е]лие о(т) Иоанна. Слово 17;

21) лл. 101об. – 106об.: Поучение в неделю слепаго. Ев[ан]г[е]лие о(т) Иоанна. Слово осмоенадесять;

22) лл. 107 – 110об.: Кирила недостоинаго мниха Слово на Вознесение Г[оспод]не в четверъток 6 недели по Пасце от пророческих указаний, и о воскр[е]с[е]нии всероднаго Адама из ада. Бл[а]г[о]с[ло]ви, о(т)че;

23) лл. 111 – 115: Поучение въ н[е]д[е]лю о с[в]ятых 300 и 18 б[о]гоносных о(т)[е]ц. Ев[ан]г[е]лие о(т) Иоанна. Слово 19;

24) лл. 115 – 122об.: Поучение въ н[е]д[е]лю с[вя]тую 50-цу. Ев[ан]г[е]лие о(т) Иоанна. Слово 20;

25) лл. 123 – 127об.: Поучение въ неделю всех с[вя]тых. Ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[ея]. Слово 21;

26) лл. 127об. – 131об.: Поучение въ н[е]д[е]лю 2-ю. Ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[ея] Слово 22;

27) лл. 131об. – 136: Поучение въ н[е]д[е]лю 3-ю. Ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[ея]. Слово 23;

28) лл. 136 – 141об.: Поучение въ н[е]д[е]лю 4-ю. Ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[ея] Слов[о] 24;

29) лл. 142 – 147: Поучение въ н[е]д[е]лю 5-ю Ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[ея] Слово 25;

30) лл. 147 – 153об.: Поучение въ н[е]д[е]лю 6-ю. Ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[е]я. Слово 26;

31) лл. 153об. – 157об.: Поучение въ н[е]д[е]лю 7-ю, ев[ан]г[е]лие (о)т Ма[т]ф[ея]. Слов[о] 27;

32) лл. 157об. – 161об.: Поучение въ н[е]д[е]лю 8-ю, ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[е]я. Слов[о] 28;

33) лл. 161об. – 167об.: Поучение въ н[е]д[е]лю 9-ю, ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[е]я. Слов[о] 29;

34) лл. 167об. – 172об.: Поучение ъ н[е]д[е]лю 10-ю, ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[е]я. Слов[о] тридъцатое;

35) лл. 172об. – 177: Поучение въ н[е]д[е]лю 11, ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[е]я, Слов[о] 31;

36) лл. 177об. – 181об.: Поучение въ н[е]д[е]лю 12. Ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[е]я. Слово 32;

37) лл. 181об. – 185: Поучение въ н[е]д[е]лю 13, ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[е]я. Слов[о] 33;

38) лл. 185 – 189: Поучение въ н[е]д[е]лю 14, ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[е]я. Слово 34;

39) лл. 189 – 193: Поучение въ н[е]д[е]лю 15. Ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[е]я. Слов[о] 35;

40) лл. 193 – 196об.: Поучение въ н[е]д[е]лю 16, ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[е]я. Слов[о] 36;

41) лл. 197 – 201об.: Поучение въ н[е]д[е]лю 17. Ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[е]я. Слово 37;

42) лл. 201об. – 206: Поучение въ н[е]д[е]лю 18. Ев[ан]г[е]лие о(т) Луки. Слово 38;

43) лл. 206 – 212: Поучение въ н[е]д[е]лю 19. Ев[ан]г[е]лие о(т) Луки. Слово 39;

44) лл. 212 – 215об.: Поучение въ н[е]д[е]лю 20-ю. Ев[ан]г[е]лие о(т) Луки. Слов[о] 40;

45) лл. 215об – 222: Поучение въ н[е]д[е]лю 21-ю. Ев[ан]г[е]лие о(т) Луки. Слово 41;

46) лл. 222об. – 229об.: Поучение въ н[е]д[е]лю 22-ю. Ев[ан]г[е]лие о(т) Луки. Слово 42;

47) лл. 229об. – 234об.: Поучение въ н[е]д[е]лю 23-ю. Ев[ан]г[е]лие о(т) Луки. Слов[о] 43;

48) лл. 234об. – 238об.: Поучение въ н[е]д[е]лю 24-ю. Ев[ан]г[е]лие о(т) Луки. Слово 44;

49) лл. 238об. – 244об.: Поучение въ н[е]д[е]лю 25-ю. Ев[ан]г[е]лие о(т) Луки. Слов[о] 45;

50) лл. 244об. – 250: Поучение въ н[е]д[е]лю 26-ю. Ев[ан]г[е]лие о(т) Луки. Слов[о] 46;

51) лл. 250 – 255: Поучение въ н[е]д[е]лю 27-ю. Ев[ан]г[е]лие о(т) Луки. Слов[о] 47;

52) лл. 255 – 260: Поучение въ н[е]д[е]лю 28-ю. Ев[ан]г[е]лие о(т) Луки. Слов[о] 48;

53) лл. 260об. – 265: Поучение въ н[е]д[е]лю 29-ю. Ев[ан]г[е]лие о(т) Луки. Слов[о] 49;

54) лл. 265 – 270об.: Поучение въ н[е]д[е]лю 30-ю. Ев[ан]г[е]лие о(т) Луки. Слово 50;

55) лл. 270об. – 275: Поучение въ н[е]д[е]лю 31-ю. Ев[ан]г[е]лие о(т) Луки. Слов[о] 51;

56) лл. 275об. – 281: Поучение въ н[е]д[е]лю 32-ю. Ев[ан]г[е]лие о(т) Луки. Слов[о] 52;

57) лл. 282 – 291: Поучениа на вл[а]д[ы]чниа праздники и на память с[вя]тых изъбранных. М[е]с[я]ца септяврия въ первыи Поучение в начале новаго лета. Глав[а] 53;

58) лл. 291об. – 295об.: Поучение въ н[е]д[е]лю пред Въздвижением ч[е]стнаго и животворящего кр[е]ста. Ев[ан]г[е]лие о(т) Иоанна. Глав[а] 54;

59) лл. 295об. – 299об.: Месеца того же, въ 14. Поучение на Воздвижение ч[е]стнаго кр[е]ста. Глав[а] 55;

60) лл. 299об. – 305: М[е]с[я]ца октября, въ дванадесят шестыи. Поучение на память с[вя]таго великом[у]ч[е]н[и]ка Димитрия. Ев[ан]г[е]лие о(т) Иоанна. Глав[а] 56;

61) лл. 305 – 308об.: М[е]с[я]ца ноября, 1. Поучение на память с[вя]тую бесребренику Козмы и Домияна. Ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[ея]. Глав[а] 58;

62) лл. 309 – 314об.: М[е]с[я]ца того ж, въ 13. Поучение на память с[вя]таго о(т)ца Иоанна Златаустаго, ев[ан]г[е]лие о(т) Иоанна. Глав[а] 57;

63) лл. 314об. – 319: Месяца ноября, въ 21. Поучение на Введение Прес[вя]тыя Б[огороди]ца. Ев[ан]г[е]лие о(т) Луки, глав[а] 59;

64) лл. 319 – 324: Поучение в неделю с[вя]тых прао(т)[е]ц. Глав[а] 60;

65) лл. 324об. – 331: Поучение в неделю прежде Рожства Х[ристо]ва. Глав[а] 61;

66) лл. 331 – 334об.: М[е]с[я]ца декабря, въ 25. Поучение на Рожество Х[ристо]во. Ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[ея]. Глав[а] 62;

67) лл. 335 – 339об.: Поучение в н[е]д[е]лю по Рожестве Х[ристо]ве. Ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[ея]. Глав[а] 62;

68) лл. 339об. – 343: М[е]с[я]ца генъвария въ 1, на память с[вя]таго о(т)ца нашего Василия, Поучение д[у]шеполезно ко иноком. Глав[а] 64;

69) лл. 343об. – 347: Поучение в н[е]д[е]лю пред кр[е]щением. Ев[ан]г[е]лие о(т) Мар[ка]. Глав[а] 65;

70) лл. 347 – 352об.: М[е]с[я]ца генъвария, в 6. Поучение на кр[е]щение Г[оспод]а Б[ог]а Сп[а]са нашего И[су]с[а] Х[рист]а. Ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[е]я. Глав[а] 66;

71) лл. 353 – 358: Поучение в н[е]д[е]лю по кр[е]щении. Ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[е]я. Глава 68;

72) лл. 358 – 361об.: Месяца февраля, во 2. Поучение на Сретение Господне. Евангелие от Луки. Глава 67;

73) лл. 361об. – 364об.: М[е]с[я]ца марта, 25. Поучение на Бл[а]говещение пр[е]с[вя]тыя вл[а]д[ы]ч[и]ца нашея Б[огороди]ца пр[и]сно Д[е]вы М[а]рия. Глав[а] 70;

74) лл. 364об. – 370: М[е]с[я]ца апреля, въ 23. Поучение на память с[вя]таго великом[у]ч[ени]ка Георгия. Ев[ан]г[е]лие о(т) Иоанна. Глав[а] 69;

75) лл. 370 – 371: М[е]с[я]ца маия, въ 21. Поучение на память светаго, равно ап[о]с[то]лом ц[а]ря Константина, и матере его Елены. Ищи сего поучения м[е]с[я]ца ноября, 13. С[вя]таго Иоанна Златоустаго, ему же начало, Глав[а] 72;

76) лл. 371 – 376об.: Месяца июня, 24. Поучение на Рождество Иоанна Крестителя. Евангелие о(т) Матфея. Глава 71;

77) л. 376об.: М[е]с[я]ца июня, въ 29. С[вя]тым ап[о]с[то]лом Петру и Павлу Слово похвално ищи в недели 18, о(т) Луки. Глав[а] 73;

78) лл. 377 – 382: М[е]с[я]ца августа, въ 1. Поучение, ев[ан]г[е]лие о(т) Ма[т]ф[е]я. Глава 75;

79) лл. 382 – [388]: М[е]с[я]ца августа, въ 6. Поучение на Преображение Г[оспод]а Б[о]га и Сп[а]са нашего И[су]с[а] Х[рист]а. Ев[ан]г[е]лие о(т) Луки. Глав[а] 74;

80) лл. [388] – 393: М[е]с[я]ца августа, въ 15. Поучение на Успение Пресвятыя Вл[а]д[ы]ч[и]ца нашея Б[огороди]ца, пр[и]сно Д[е]вы М[а]рия. Глав[а] 76;

81) лл. 393 – 399: М[е]с[я]ца августа, въ 29. Поучение на усекновение главы с[вя]таго Иоанна Предтеча, ев[ан]г[е]лие о(т) Мар[ка]. Глав[а] 77.

Литература